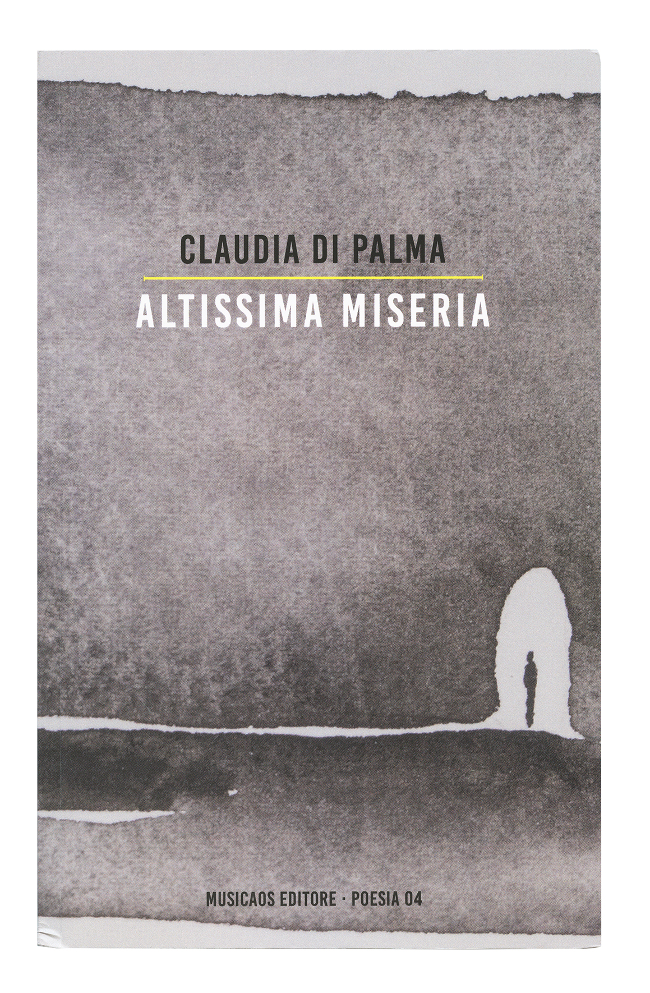

C’è una poesia che fiorisce da una zolla concimata e della quale si sente sempre più l’esigenza di mostrarne lo sbocciare, di qualificarne la crescita, gli sviluppi, gli esiti nel tempo (l’antologia, etimologicamente, non è altro che la “raccolta del fiore”). Le nuove generazioni, suffragate dalle vecchie, in qualche caso sanno creare un ponte che unisce una metodologia e un linguaggio neo-lirico come punto di raccordo: da Umberto Saba, stando al Novecento, fino ai nostri contemporanei. Stavolta ci colpisce una voce al femminile, Claudia Di Palma, nata a Maglie nel 1985, che vive a Lecce. Ha dato alle stampe la silloge Altissima miseria (Musicaos 2016). Il tratto principale di questi versi si profila in una rappresentazione non statica, in un movimento repentino, in un’azione dinamica, in un gesto teatrale.

C’è una poesia che fiorisce da una zolla concimata e della quale si sente sempre più l’esigenza di mostrarne lo sbocciare, di qualificarne la crescita, gli sviluppi, gli esiti nel tempo (l’antologia, etimologicamente, non è altro che la “raccolta del fiore”). Le nuove generazioni, suffragate dalle vecchie, in qualche caso sanno creare un ponte che unisce una metodologia e un linguaggio neo-lirico come punto di raccordo: da Umberto Saba, stando al Novecento, fino ai nostri contemporanei. Stavolta ci colpisce una voce al femminile, Claudia Di Palma, nata a Maglie nel 1985, che vive a Lecce. Ha dato alle stampe la silloge Altissima miseria (Musicaos 2016). Il tratto principale di questi versi si profila in una rappresentazione non statica, in un movimento repentino, in un’azione dinamica, in un gesto teatrale.

La scrittura rifluisce anche in una resa, come riferito dall’autrice stessa, dove la donna cammina e danza “fluidamente”. Una serie di metafore rende la parola di Claudia Di Palma un accorgimento in tensione, un’atmosfera da decantare, una rifrazione tra intelletto a corpo. L’evocazione reclama un suono e un passo, una fotografia di femmina, di madre, di essere umano che offre la sua scrittura come pane, come elemento vitale e irrinunciabile (“Corrispondiamo al vuoto e al silenzio / con le nostre carni e una certa fame”). Alessandro Canzian, nell’introduzione, mette in luce la testimonianza che inventa un dialogo dietro l’altro. Sono efficaci alcune espressioni taglienti e totali: “Come mi corrispondo bene. / Più mi amo e più mi sento amata”; oppure: “C’è un attimo in cui stiamo per fare / ma non facciamo ancora, / vorremmo sapere ma non sappiamo”. Il confine di Claudia Di Palma è un bisogno di perdersi e di ritrovarsi in un universo onirico, nell’indolenza e nella ribellione, nel controllo e nella riflessione. La vita continua a chiamare, ad esprimersi e a svanire, ad animarsi di affettività e accumulazione musicale, proprio come in una pièce teatrale.

Delle generazioni già monitorate dalla critica, Mariangela Gualtieri è la poetessa che più potrebbe ricordare Claudia Di Palma (che della Gualtieri ha citato dei versi in esergo al libro), ma si avvertono anche gli echi di Giovanna Sicari, che decifra fatti passati, remoti, liquefatti, espiantati. La domanda sull’eterno rito del non sapere, delle ombre esistenziali, conduce ad un “misero dono”, ad un inizio del quale possiamo solo riconoscere creazione, sostanza, “misera misura”. Il partorire è quasi un’ossessione in questa poesia, tanto che la nascita, paradossalmente, è identificata come un trapasso. Non la morte, ma appunto il dare vita alla vita, quando il buio si fa bagliore e non il contrario. Il mistero, però, è sempre lo stesso. La libertà dell’uomo non può nulla contro la “mutilazione”, il “buco”, l’”attesa”. Claudia Di Palma offre una poesia perturbante, impalpabile, colma di esperienze metamorfiche, con aspetti soggettivi e oggettivi di memoria, archetipi, entità anfibie. “E cessiamo di essere monadi / e ci troviamo mondo, plurale sintonia / di singolari moltitudini. Infine / ci dissolveremo in quella grande / bandiera bianca / che spesso chiamiamo luce”.

Non sappiamo se l’io della poetessa sia anche il tu al quale si rivolge, se questa donna parli a se stessa o ad un cerchio di persone, ad un viaggiatore anonimo, ad un Dio invisibile. Lo specchio nel quale guarda la spinge oltre il vetro verticale: Claudia Di Palma vorrebbe capire, simbolicamente, i congegni che regolano i meccanismi dell’attraversare una parete divisoria tra l’aldiquà e l’aldilà. “Ti leggo come fossi scrittura postera”, simula il tentativo di varcare proprio un limite, una barriera. L’orizzonte, il mare, il deserto vibrano di segni, riverberano in motivi essenziali, in una specie di guida dove nascita e morte aderiscono ad un sentimento privo del tutto di finzione scenica. E’ questo il ripetersi che incrocia storia e natura, il fatidico “da dove veniamo e dove andiamo”.

Alessandro Moscè