Il 27 aprile si è tenuta a Jesi, in provincia di Ancona, la presentazione del libro “Patrie poetiche” (Pequod, Ancona, 2010), un volume a cura di Elisabetta Pigliapoco che raccoglie quattordici saggi relativi al tema del luogo nella poesia contemporanea, per indagare l’alchemico rapporto che si instaura tra un luogo ed il poeta nella reciproca relazione per cui un luogo parla al poeta che lo sa ascoltare, diventa motore immobile della sua ispirazione poetica condizionandone la voce, al contempo il poeta trasforma il luogo, lo ricrea o lo reinventa trasfigurandolo nei versi, fa sì che un microcosmo possa rappresentare il mondo intero e che l’universo possa rispecchiarsi in un brano di terra. Un tema, questo, centrale in tanta produzione contemporanea e sono molte le esperienze poetiche affrontate dai vari critici; per fare alcuni nomi troviamo: Bertolucci, Zanzotto, Bellezza, Volponi, Guerra, Piersanti, Loi, De Angelis, Fiori, Conte, e tanti altri. A presentare il libro c’era Giancarlo Pontiggia e da quell’occasione è nata l’idea di raccontare in prima persona il proprio rapporto con il luogo: ospitiamo quindi il suo saggio in queste pagine, sperando che sia il primo di altri interventi a fare luce in modo diretto su quest’aspetto specifico del fare poesia.

Uno spazio poetico: la «domus» romana

(Milano, Locanda San Tomaso, 9 novembre 2005)

Decifrare nel giorno o l’anno un simbolo

dei giorni dell’uomo e dei suoi anni,

convertire l’oltraggio empio degli anni

in una musica, un rumore e un simbolo,

dire sonno la morte, nel tramonto

vedere un triste oro, è poesia,

eterna e povera. La poesia

che torna come l’aurora e il tramonto.

Borges, Arte poetica

Perché l’uomo ha sentito da sempre il bisogno di edificare una casa? 1) Per creare un luogo protetto; 2) per dare un senso ai luoghi nei quali è vissuto. Questo senso non dipende soltanto dai bisogni primari, ma risponde a esigenze più profonde: lo spazio domestico è la proiezione di uno spazio invisibile, quello della memoria e del desiderio, in cui nondimeno confluiscono valori non solo affettivi ma anche di natura intellettuale, estetica, civile. La forma di una casa è una rappresentazione dell’anima, un esercizio dell’immaginario, uno spazio evocativo e fantastico, attraverso il quale comunichiamo una nostra visione del mondo.i

Ho sempre pensato che l’atto poetico fosse rappresentabile come una casa: che le sue stanze, i suoi giardini, le sue pitture, i suoi arredi fossero in qualche modo un corrispettivo simbolico della forma poetica. La casa che accoglie, e che insieme custodisce, ponendo al riparo delle sue stanze ciò che appare più prezioso; la casa che non è solo spazio, ma anche tempo, che comprime il tempo dandogli una forma, un ordine, di cui spesso non siamo stati noi gli artefici, ma nel quale ci imbattiamo per caso, ritrovando qualcosa che pensavamo perduto, e che invece all’improvviso ritroviamo, come se rimettessimo piede in una stanza rimasta a lungo chiusa, dimenticata. E capita di voler lasciare tutto com’è, per non disperdere la forza evocativa di un’immagine, di un pensiero troppo denso, scuro. Come in questa poesia di Con parole remote:ii

Mentre svolto con cura tra le stanze

di un pomeriggio ritrovato per caso

con chiavi non più mie

ordino ai versi di celare

il luogo, il nome, il tempo

di coloro che l’hanno abitato, poiché

resta solo ciò che è nascosto,

che non viene nominato.

O, ancora di più, come nella quinta sezione del poemetto equinoziale che conclude quel mio primo libro, là dove chiamo a raccolta (in una scrittura di impianto volutamente innico) i nomi della poesia nello spazio di una «casa remota», con le sue «stanze» o le sue «chiuse porte» che offrono riparo al tempo e al naturale sbriciolamento degli anni:

Salvami, metà della vita, e voi

nomi di una chiusa forza

che il tempo, non tenero, sbriciola

negli anni, scorza dopo scorza,

forme di una storia sacra

dove ogni parola è un’ara,

stanze estreme di una passione

celate in un’ala

di una casa remota

dalle chiuse porte

in un libro più forte

di ogni ombrosa sorte

salvami

Ora, la casa cui ho sempre pensato non è una forma astratta, indeterminata, ma è la domus romana di età tardorepubblicana e primo imperiale, corrispettivo, certo non casuale, dell’epoca aurea e argentea della letteratura latina, quella che s’inarca dagli esiti memorabili di Lucrezio e di Catullo, di Sallustio e dei dialoghi ciceroniani (dunque alla fine della repubblica), passando per la grande poesia di età augustea (Livio compreso: poeta della storia secondo la nota definizione leopardiana) fino all’estrema fioritura dell’età neroniana (Seneca, Lucano, Persio) e traianea (Tacito, Plinio delle epistole). Questa domus, proprio come la coeva letteratura latina, fonde aspetti della tradizionale cultura etrusco-italica (l’atrio) con aspetti di quella greco-orientale di epoca ellenistica (il peristilio).

Anche la poesia cui ho sempre pensato è fusione di due elementi analoghi: alla severità profonda dell’arcaica casa romana corrisponde la spoglia interiorità dei contenuti poetici primari (la sacralità ritmica dei cicli stagionali; la malinconica precarietà di ogni forma vivente; la labirintica percezione del tempo; la quieta felicità della parola che nomina il mondo, dandogli un ordine e un senso); alla frondosità illusionistica della casa romano-greca, con i suoi giardini fioriti, le sue pareti dipinte che sono come un varco verso altri orizzonti, corrisponde sia la ricchezza sensuosa, naturalistica, a volte preziosa delle forme espressive che prediligo, sia la mia naturale inclinazione a rompere verticalmente la dimensione celata, scura dei nuclei poetici originari in una fuga prospettica di cieli, fronde, azzurri, di miti remoti ed esemplari. Dai confini quieti e riparati di una stanza, insomma, al catino alto e lucente di un cielo, come in questi versi iniziali di Con parole remote, che scelgo a caso:

Tiepide ombre

celate nelle stanze

legno dolce del mondo

in un pomeriggio di giugno,

fra onde polverose, sonnolente

che si sollevano alte

in un azzurro lento e ventoso

in un azzurro

che razza estremo

e arduo,

tra fuochi necessari, remoti

Non sto affatto parlando, tengo a precisare, di una semplice analogia fra la mia poetica, la mia idea di poesia, e l’architettura privata di età tardorepubblicana. Al contrario, è la mia idea di poesia ad essere nata, per uno di quegli strani, ma in fondo casuali accadimenti che scandiscono la nostra vita, dalla forma della domus romano-greca. Quella forma che mi aveva abbagliato fin dal giorno in cui, scolaro qualsiasi di una qualsiasi scuola elementare di provincia, ne scoprii, in un album di figurine dedicato alla storia antica, la pianta, con alcuni scorci ingenuamente disegnati a matita.

Su quella pianta, forse semplificata ma nondimeno esatta nei suoi elementi fondamentali, cominciai presto a fantasticare; di quella domus, che in seguito conobbi meglio, soprattutto attraverso le celebri lettere di Plinio il Giovane, esploravo – da sognatore bachelardiano starei per dire – ogni angolo, inoltrandomi fra i porticati assolati di un peristilio o nei corridoi ombrosi di un criptoportico, come avrei fatto più tardi tra i versi di un sonetto del Petrarca o fra le stanze di un poema cavalleresco.

Delle mie letture pliniane, che spesso facevo, d’estate, all’alba, ho parlato in una poesia del mio ultimo libro,iii la seconda della sezione intitolata Severa adolescenza: in essa l’immagine del criptoportico (di cui Plinio parla in V, 6) mi è parsa una metafora della scrittura colta e appartata di questo autore argenteo, cui devo un’emozione forse superiore (ma non per questo meno vera) ai suoi reali meriti letterari:

D’estate, ogni mattina, mi levavo

all’alba, tra la fresca brina: erano,

in cielo, uccelli misteriosi

che stridevano, e un’aria pungente, aspra

che mi rapiva. Plinio leggevo, il Giovane,

in quelle albe, le sue epistole

soffuse di una verde ombra muschiosa,

come un criptoportico nell’ora

verde della prima mattina. Passavano

le ore, di quegli anni troppo lontani,

presagendo un umile destino, com’è stato.

Anche oggi, talvolta, ripensandoci,

provo lo stesso senso docile, stremato

di una vita sospesa in un suo strano

suono, in un tempo semplice, inviolato.

Ho dunque imparato ad abitare un libro come se abitassi in una casa, quella casa: non riesco a immaginare altrimenti i confini di un’opera, le sue sezioni interne, se non come quelli di una casa, che divenne presto, per me, la metafora generativa della mia poesia stessa. Della potenza evocativa, lirica allo stato puro, di questi elementi architettonici, e in particolare dell’impluvio (ovvero la vasca quadrangolare posta al livello del piano di calpestio, corrispondente al pozzo di luce del compluvio), vero centro prospettico e affettivo dell’atrio, ho anche parlato in un’altra poesia di Bosco del tempo, facendola precedere da una citazione di Plinio, non il Giovane ma il Vecchio questa volta, in cui si fa riferimento ai muschi che crescevano ai bordi delle vasche, e ai velari che, nelle stagioni calde, venivano applicati al compluvio per difendere la stanza dal sole:

Eppure, non sempre

ai venti, e ai dolci tempi

dell’anno gli occhi

(i fragili, i mortali) si negarono. Un tempo

si aprivano i cieli delle stanze

e sui bordi degli impluvi, verdissime,

fiorivano le barbe del muschio

che lini, in estate, vermigli

e sonnolenti, difendevano

dalla luce del sole. E nei

pleniluni, levando

gli occhi, gli ardenti, i consumati

occhi (altre mappe,

e arie e luci si scorgevano) una

luna aurata, fantastica si muoveva entro

i confini di quel liquido cielo

e fra le ombre, gremite, della notte.

I «confini di quel liquido cielo», cioè i bordi aerei di un compluvio.

Leggendo questa poesia credo si possa già intuire che cosa mi abbia affascinato, da sempre, delle case romano-greche, e perché esse siano diventate, per me, non solo una metafora, ma l’immagine fisica, materiale della poesia stessa. Posto al centro dell’atrio, l’impluvio rappresenta la perfetta convivenza di natura selvatica e di vita domestica, di vertigine cosmica e di umile tempo quotidiano, di dimensione estetica e di utile familiare: la pioggia, che cola dall’alto, si versa nella vasca, appena aggredita dai muschi, per scendere nelle cisterne sottostanti, dove costituirà la riserva d’acqua per i tempi di siccità; intorno ad essa, chi siede, sente lo scrosciare degli acquazzoni estivi, o il brusio dolce e uniforme della pioggia d’autunno. In alto, sollevando gli occhi, in una notte di cielo lucente, potrà seguire il moto geometrico delle costellazioni.

Quale profondo amore per una vita severa e raccolta sprigiona da questi atrii ombrosi, affacciati sull’estremo del cielo, delle sue lance di luce o dei suoi golfi di buio: come un senso di verdissima ed erbosa vita giunta al suo compimento, forse con già qualche nota di autunnale malinconia, eppure così forte, così intimamente virile, nel suo dispiegarsi lenta, inevitabile. Queste case romane, così come ci vengono incontro fra l’età della tarda repubblica e il primo secolo dell’impero, portano in sé qualcosa di odoroso e di profondo, quasi in esse si fosse determinato un prodigioso equilibrio, cui l’Umanesimo guarderà per secoli come un modello irripetibile, fra la dimensione racchiusa, protetta, della vita (quella che, secondo il Bachelard di Poétique de l’espace, protegge il sognatore, consentendogli di «sognare in pace») iv e la ritmica cosmica dei cieli, l’abbagliante potenza di un azzurro, la quieta vertigine di un fuoco celeste. Vi chiedo: di cosa sto parlando, se non di poesia? Ogni qualvolta cedo all’idea di parlare di questa casa, mi trovo naturalmente a parlare di poesia. Chi abita questa casa, abita la dimensione del poetico. Come in una casa romana noi accogliamo il mondo, lo facciamo nostro, così nelle stanze di una poesia il mondo si dispone come in un quadrato, si rivela.

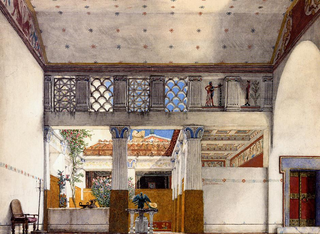

Ma usciamo dall’atrio, e dal grappolo di stanze e stanzine che lo circondano, lungo l’asse che va dalle fauci dell’ingresso al tablino, dov’è lo studio del proprietario, fino al peristilio porticato e fiorito. Se nell’atrio domina l’ombra, sia pure tagliata verticalmente dalle lance di luce del compluvio, nel peristilio domina la luce, fasciata tuttavia dall’ombra del porticato e delle stanze estive aperte sul cortile. Una costante delle case romane, durante tutta la loro evoluzione, è l’alternanza di spazi chiusi e aperti. Fin dal IV-III secolo a.C., dietro il tablino si estendeva un piccolo orto-giardino protetto da alti muri, dove si potevano coltivare ortaggi, frutta e piante medicinali ad uso familiare. Dopo il II secolo, le case si provvidero, sull’esempio delle dimore ellenistiche, di un peristilio, all’interno del quale tuttavia, diversamente dai peristili orientali, che erano semplicemente lastricati al loro centro, fiorì un viridarium, un vero giardino profumato di fiori e di arbusti.

Il peristilio romano si presenta dunque come un giardino circondato da un quadriportico, sul quale si affacciano altre stanze, in genere utilizzate durante la bella stagione. Il rapporto fra l’interno ombroso e l’esterno fiammante di luce e di fiori era garantito dagli affreschi che si trovavano sia nelle stanze, perciò visibili attraverso porte e finestre, sia sulle pareti del porticato. Spesso, accanto agli amati soggetti mitologici, gli affreschi riproducevano immagini di giardini rigogliosi e lussureggianti, che si ponevano in competizione con il giardino vero del cortile. La minuziosità naturalistica degli affreschi non è mai pedante, e risponde a un’idea simbolica del mondo naturale: come nel famoso mazzolino leopardiano, in cui convivono fiori di stagioni lontane, i pittori della Magna Grecia romanizzata mescolano fioriture diverse, in cui si intrecciano viburni, rose, edere, palme, viole, gigli, garofani, fiori d’arancio, ginestre, pervinche, ecc. Capita che due colombe di Venere siano fissate per sempre in volo (quasi magicamente sospeso) tra un oleandro e un corbezzolo (simboli, rispettivamente, di morte e di eternità); o che nel folto della vegetazione s’intravedano fontanelle, erme dipinte con sileni, quadretti marmorei a rilievi policromi (magari raffiguranti, come nel celebre dipinto della Casa del Bracciale d’Oro, delle menadi sdraiate) gli stessi elementi che si potevano incontrare, passeggiando, lungo il porticato o nel giardino stesso del fortunato proprietario.

Che cosa ci dice questo incontro di natura e di arte? Che siamo capitati in un paràdeisos, in un luogo felice, in un luogo, cioè, dove le forme elaborate dall’uomo colgono, in una perennità di immagine e di luce, la bellezza di un cielo, la densità simbolica di un evento, anche minimo, della vita quotidiana. Proprio come nei peristilii di queste case, fatti per passeggiare e per meditare (e non a caso da essi deriveranno i chiostri severissimi dei monasteri cristiani), – che nei modelli più sontuosi prevedevano anche la presenza di sacelli, grotte, pergolati rampicanti, larari, are, canopi, sorgenti sacre – anche nella poesia ho sempre cercato «nomi felici» che sapessero arginare, sia pure nell’attimo del verso o nella forma compiuta di una composizione, l’inesorabile crudezza dell’esistenza. Questo è del resto il senso di quel mio primo libro, intitolato Con parole remote, che è un libro-soglia scritto interamente per richiamare il lettore contemporaneo a un’idea di poesia che mi pareva, da ormai troppi anni, e con poche eccezioni, ormai perduto (che io stesso, primo in questo dei miei lettori, avevo a un certo punto della mia vita perduto). In quel mio libro di materia non a caso estiva (la stagione novecentesca del mito, dell’assoluto) si definiscono di nuovo i confini del poetico (le sue terre, i suoi cieli, i suoi tempi), si cercano, appunto, «nomi felici», che sono come il corrispettivo di quelle immagini dipinte. In una poesia appena successiva a quella citata, come del resto in diverse altre di questo libro-giardino (concepito cioè come una casa romana con i suoi ombrosi atrii, i suoi assolati giardini), immagino il lettore come uno che passa davanti a questa casa, perché si fermi un istante, ne condivida l’emozione e la bellezza:

Invoco il silenzio fedele, taccio

ogni nome, e il vostro, pensieri,

suono potente e segreto; depongo

su un’ara remota

una parola che non compare; traduco

un cielo sconfitto

in rose di versi, in fuochi

solitari.

Viandante che passi,

amico della polvere e del vento,

onora i tuoi lari,

qui brucia un grano d’incenso.

Tradurre «un cielo sconfitto/ in rose di versi»: non è forse quello che hanno voluto fare gli umili architetti e gli umili pittori di quelle case lontane? Non hanno anch’essi sospeso, sull’intonaco ruvido e ombroso di una parete, lo stesso cielo e la stessa rosa che li avevano commossi un giorno, intuendo sia pure per un solo istante, come noi non siamo altro che natura, ma natura sconfitta dal tempo, ferita dalla vita, umiliata dalla storia? In che altro modo rispondere a quella sconfitta, a quella ferita, a quell’umiliazione se non con una rosa dipinta, con immagini «felici» che mai verranno meno, con «are» simboliche dove bruciano i piccoli grani dell’immaginazione e del pensiero?

Ma osservate, ora, quali vertiginose architetture quei pittori – spesso umili pittori locali – aggiungevano tra le stanze e i porticati della casa, non solo per dilatare gli spazi (per evocare altri luoghi, spesso esotici; per alludere a miti lontani ed esemplari) ma anche, semplicemente (sto citando due versi di Borges) per «convertire l’oltraggio empio degli anni/ in una musica, un rumore e un simbolo».v Quelle porte dipinte, misteriosamente ed eternamente socchiuse su una stanza nella quale non metteremo mai piede, sono come certi versi che si perdono all’improvviso dinanzi a una soglia di senso, che esprimono una vertigine inaudita, misteriosa, di cui afferriamo il significato profondo, come se avessimo abitato un tempo quella stanza, di cui pure non serbiamo alcun ricordo. Ma i simboli, vorrei aggiungere, di queste pitture non oscurano mai il dato fisico, naturalistico, sensuale dell’immagine: il papavero, caro a Demetra, resta nondimeno un papavero; allo stesso modo, nessun verso dovrà piegare verso l’indicibile al punto da cancellare la propria verità minima, quotidiana, il proprio senso comune. La poesia, come mi è capitato di scrivere più volte, è scoprire che la terra è cielo, cielo essa stessa, pur restando terra.

Ma è tempo di concludere: il giardino vero che si affaccia dalla prospettiva ombrosa dell’atrio, così come il giardino dipinto sulle pareti del portico o delle stanze non sono natura vera ma natura ripensata, archetipo celato del giardino dell’anima e della memoria, così come il giardino sabino evocato in tante delle poesie di Orazio è insieme un giardino reale e un giardino filosofico, ricco di motivi epicurei e dionisiaci, o il giardino del vecchio di Corico, nelle Georgiche virgiliane, è un giardino di teneri giacinti, di platani dall’ombra profonda, di pini rigogliosi, e insieme un sapienziale, misterico giardino pitagorico.vi

Davvero chi scrive una poesia, dunque, ci restituisce ogni volta a questo «giardino remoto», per usare un’immagine che ho fatta mia in una delle prime poesie di Bosco del tempo; davvero, insomma

La neve che scendeva

neve non era, ma uno

scorrere lento della prima vita:

cui guardavo con stupore, come

a un giardino remoto, a un’era

gloriosa, inaudita.

Giancarlo Pontiggia

ii Guanda, Milano 1998.

iiiBosco del tempo, Guanda, Milano 2005.

iv G. Bachelard, La poetica dello spazio, traduzione di E. Catalano, Dedalo, Bari 1975, p. 34.

v J.L. Borges, Ars poetica, in Tutte le opere, a cura di D. Porzio, vol. I, Mondadori, Milano 1984, p. 1247. La traduzione è di Francesco Tentori Montalto.

vi Cfr. P. Grimal, I giardini di Roma antica, Garzanti, Milano 1990, pp. 381-393.