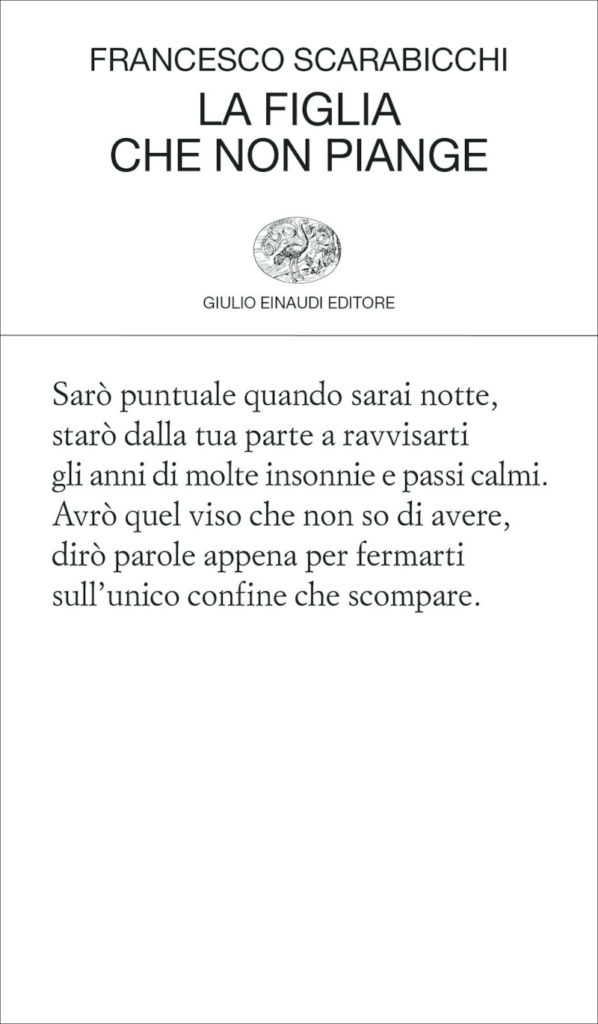

Recensione di La figlia che non piange (Francesco Scarabicchi, Einaudi, pp. 148, € 13,00)

Edita postuma da Einaudi, La figlia che non piange è la raccolta con cui si accommiata Francesco Scarabicchi, venuto a mancare dopo una lunga e difficile malattia. Poeta marchigiano, tra i più rilevanti nel panorama nazionale del nostro tempo, Scarabicchi ha perseguito fedelmente una personalissima poetica caratterizzata dalla discrezione e dalla dignità. Non sorprenderà dunque che, nonostante la malattia, nulla nella composizione ceda al dolore o alla sua esibizione: piuttosto che nelle viscere della propria condizione, Scarabicchi con questo capitolo apre per un’ultima volta al lettore le porte di quel mondo altro, intimo eppure prossimo – non alternativo, bensì laterale – che è la sua poesia.

Edita postuma da Einaudi, La figlia che non piange è la raccolta con cui si accommiata Francesco Scarabicchi, venuto a mancare dopo una lunga e difficile malattia. Poeta marchigiano, tra i più rilevanti nel panorama nazionale del nostro tempo, Scarabicchi ha perseguito fedelmente una personalissima poetica caratterizzata dalla discrezione e dalla dignità. Non sorprenderà dunque che, nonostante la malattia, nulla nella composizione ceda al dolore o alla sua esibizione: piuttosto che nelle viscere della propria condizione, Scarabicchi con questo capitolo apre per un’ultima volta al lettore le porte di quel mondo altro, intimo eppure prossimo – non alternativo, bensì laterale – che è la sua poesia.

Chi l’ha conosciuta con Il prato bianco riedito da Einaudi nel 2017 ne ritroverà il lessico preciso, circostanziato, esatto e misurato che è posto alle sue fondamenta, ma non solo: egli entrerà in quella residenza di parole di cui esplicito è il principio («Non c’è altro luogo, credimi, che questo, / tutto il bianco possibile, la pagina / e poi quelle formiche delle righe / a dire il poco, il molto che noi siamo» p. 3); vedrà la casa appena rischiarata dalle presenze che l’hanno abitata («Chissà chi era quella luce bassa / che illuminava appena il tavolino, / bagliore calmo tra la sponda e il libro, / chissà se si chiamava come allora / o dalle vele degli anni trasformava / la voce in lume dell’inverno bianco?» p. 8); sarà accolto all’entrata dall’aiuola in cui gli oggetti preservano, grazie alla voce della memoria, una patina della loro possibile esistenza precedente («C’è la corona di conchiglie grandi, / una terra mai mossa, quasi legno, / il piccolo oleandro, una panchina / che forse è stata verde» p. 9).

Nelle pagine di La figlia che non piange Scarabicchi offre infatti al lettore il suo cosmo nel modo più ampio e completo. Le tracce del mondo, prima rese sulla carta con tratti singoli e sottili, ora si uniscono moltiplicando e infittendo i nessi senza perdere in essenzialità. Non meno chiara, e mantenendo il garbo della pronuncia con una sintassi dialogica, la forma muta e si espande: il passo breve della lirica rarefatta ed ermetica lascia spazio a quello dell’endecasillabo, della prosa, del poema. Si potrebbe indicare come una vera e propria vocazione di Scarabicchi l’attenzione prestata alla relazione che intercorre tra l’esistente e la sua percezione, attenzione realizzata con una tensione ai limiti dell’ideogramma: i fili di senso colti dal mondo sono resi incandescenti dalla scrittura in cui si ricompongono gli stati di cose come materia affettiva e di pensiero. In La figlia che non piange questa vocazione si congiunge con la necessità di rendere conto pienamente delle due dimensioni drammatiche e liminali di spazio e tempo, delle quali le sezioni Lettere dall’esilio e Frammenti dei giorni, dei mesi e delle stagioni esprimono precipuamente densità e intensità.

Si veda come nelle Lettere dall’esilio, brani brevi perlopiù di una strofa, con al limite una seconda di chiusura – come un post-scriptum, quindi realmente simili a lettere in versi –, sia richiamata costantemente la dimensione spaziale, in modo diretto o indiretto, attraverso complementi o deittici, al fine di ricreare una scena scritta da gesti ed eventi:

S’apre di nuovo ciò che qui si chiude (p. 25)

S’apre di nuovo ciò che qui si chiude,

l’alfabeto contento, i sostantivi,

la sua discreta musica, la vela

che guarda all’orizzonte degli approdi

al giungere sul limite, al tornare.

Passa di qui la vita che non vedi (p. 26)

Passa di qui la vita che non vedi,

come la luce t’attraversa o un ago,

eterna nel suo perdersi perenne,

vaga come d’aprile l’aria che non resta,

ignara di chi a stento la pedina.

Ti guarderò da questa vita attesa (p. 29)

Ti guarderò da questa vita attesa,

da una fermata d’autobus, da un destino

che mi tiene lontano e sai che sono

più vicino che mai alla tua resa,

occhi che non si sporgono e non danno

luce che a chi la chiede,

sguardi che vanno dove tutto è niente,

a una finestra d’angolo, ad un cielo

di musiche e di voci tutto intorno.

Ancora, come nei Frammenti dei giorni, dei mesi e delle stagioni invece, rispettivamente attraverso acrostici, coppie di distici e distici singoli, una scansione precisa dettata da moduli e ripetizioni distilli dai puri nomi perifrasi di sensazioni e immagini, emblemi quasi anagrammatici. Il cortocircuito simbolico tra il tempo del nome e il tempo delle parole apre alle reliquie del tempo della vita vissuta, alla sua consistenza evanescente tra ciò che diviene e ciò che è costante:

Dies Lunae (p. 65)

Luna di lume bianco e di veloce passo,

Ultima sulla soglia d’alba in cenere,

Niente che si rinnova di splendore

E al rapido eclissarsi degli istanti

Declina come il Sole al limitare,

Ísola che confina con l’azzurro.

«L’invincibile sonno del mattino».

Aprile (p. 79)

Mese di porte e specchi,

disteso come un lino ai fili d’aria,

limpido nome liquido, risveglio

da millenni di notte ed ombre bianche.

Autunno (p. 93)

È una quieta bellezza a dominare

l’intero mondo, i campi, le colline.

«Cadono ai piedi dell’incanto foglie».

Ma le due dimensioni richiamate all’attenzione non sono dei distinti, bensì si incrociano e sovrappongono continuamente – e gli stessi Frammenti trovano Antefatto in una delle precedenti Lettere, precisamente Qui regna il tempo che scompare (pp. 24 e 61): la fine del tempo coincide con l’abbandono dello spazio e, oltreché complementari, le relative figurazioni si rivelano equivalenti e interdipendenti. La continuità tra le due dimensioni è sostanziale laddove la memoria si fa tema principale, come nelle sezioni 1990 e Album 1980, o cardine di un discorso che, passando per il presente, si proietta verso il futuro: è quanto avviene nei Poemetti, altissimo nucleo ragionativo e poetico della raccolta. Mentre il passato esiste solo nella memoria («salvezza che condanna, / isola e ponte del ricordo amaro» p. 107), il presente è il tempo-luogo della soglia, dell’abisso, del confine, della porta e del sipario: queste immagini, metafore ossessive ricorrenti in tutto il libro, si fanno nei Poemetti densissime, simbolizzando il presente come nascondiglio di un altro impercepibile e impossibile tempo e luogo, il «passaggio che conduce ad un altrove / oltre l’assenza della specie e chiama / vita d’ogni altra vita a contrastare / il cupo della scena che si accende» (p. 107).

La vertigine si manifesta in questi versi, ma non li ingombra: essa rimane il tema di fondo, ma in costante contrappunto al chiarore che gli sopraggiunge; fa capolino in relazione a quanto gli resiste, così come nel luogo metafisico del pensiero e della traccia scritta fanno capolino la marca anconitana e i Sibillini, le valli marchigiane, i rilievi pendenti delle colline di cui sono composte, il litorale su cui si esauriscono e i monti da cui hanno origine.

Conseguenza delle cose, i nomi sono incaricati di metterne in atto la sparizione e, paradossalmente, in questa nuova forma, la persistenza: se il senso ultimo dell’esperienza umana è incerto, probabilmente non presente o manchevole dentro l’orizzonte in cui si racchiude, è l’esperienza stessa con la testimonianza di lei a farsi, almeno, senso. Esemplare la seguente strofa di L’astro del monte (pp. 113-115), uno dei nitidi e delicati poemetti che compongono il libro:

Ti scrivo dalla terra delle madri

dove son sceso a conservare il lume

che appena di bagliori è chiarità

perché si scorga almeno la certezza

del mio peregrinare senza sosta,

tutto l’affanno che arde senza fiamma,

il segno mai saputo decifrare.

Costantino Turchi

GRANDE POETA CHE SA DIALOGARE CON GLI ABISSI DELL’ANIMA

GRAZIE❣

“Mese di porte e specchi

disteso come un lino ai fili d’aria

limpido nome liquido, risveglio

da millenni di notte ed ombre bianche”

Non conosc(ev)o questo autore, tantomeno la sua poetica. Son bastati pochi versi, però, per collegare nella mente e nel cuore suggestioni letterarie e vita vissuta, quel senso di una pasqua, di un passaggio, di un ponte riflesso che ha il riflesso d’una linea d’ombra. Anzi, di luce. Senso tutto proprio e universale. Anzi, pluriversale.

Un Aprile che sfilaccia e bypassa “La terra desolata” di T.S. Eliot (“il più crudele mese”, dice) per sanarne le carni e riallacciarle a “quell’Aprile” di Chaucer, che “con sue piogge dolci/la secca di Marzo ha fesso alla radice”.

Qualcosa che al contempo sa di potente e delicato (“PRI” e “LE”), che scorre come un fiume (“PRILE”), che si schiude come un guscio in letargo (“APRI-LE”).

Il tutto (come giustamente segnalato da Costantino Turchi) a partire proprio dal nome. Quel nome dove significato e significante sono, per dirla con Jacques Lacan, sasso in bocca l’uno all’altro. Dove lettere e suoni già evocano, rischiarano e nutrono il nucleo di identità molteplici.

Grazie mille, Signor Turchi, per avermi fatto scoprire Francesco Scarabicchi.

Grazie mille a Pelagos per averlo lanciato in un più ampio mare.

Per avermi fatto uscir “fuori del pelago a la riva”.

Grazie del pregevole commento, tanto preciso quanto lieve eppure così invitante. Non conoscevo il poeta e i suoi versi, ma ora ne sono sinceramente affascinata. Un misto di poesia délle piccole cose, evocatrici di intense emozioni, e di interrogativi che inquietano il nostro quotidiano

La vita umana come appartenente ad un tratto infinitesimo del filo incommensurabile del destino d

i ognuno